In ihrem Buch «Die Kunst, Champagner zu trinken» erzählt Amélie Nothomb in der Ich-Form von einer so erfolgreichen wie verwöhnten Pariser Schriftstellerin auf der Suche nach einer ebenbürtigen Saufkumpanin. Und wo finden Autorinnen in der eleganten Hauptstadt Frankreichs kluge Gefährtinnen und Partners in Crime? Die Erzählerin weiss: bei Signierstunden. Dort, sagt sie, stünden – zumindest in ihrem Fall - die hübschesten Frauen an, um ihr Autogramm zu ergattern.

Und deshalb gesellten sich auch viele andere Menschen dazu. «Lüsterne Blicke gefielen mir, sofern sie nicht zu aufdringlich waren.», heisst es. Und dass sie die Widmungen «mit niederschmetternder Langsamkeit verfasse.» Die Erzählerin sagt nicht, die vielen anderen Menschen seien die wenig attraktiven, die einen Strahl Glamour abbekommen möchten, aber ich ahne es und sehe mich mit allen anderen Leserinnen von «Die Kunst, Champagner zu trinken» schmachtend oder genervt neben der Reihe der Hübschen stehen, die sich ihrer Majestät dezent nähern.

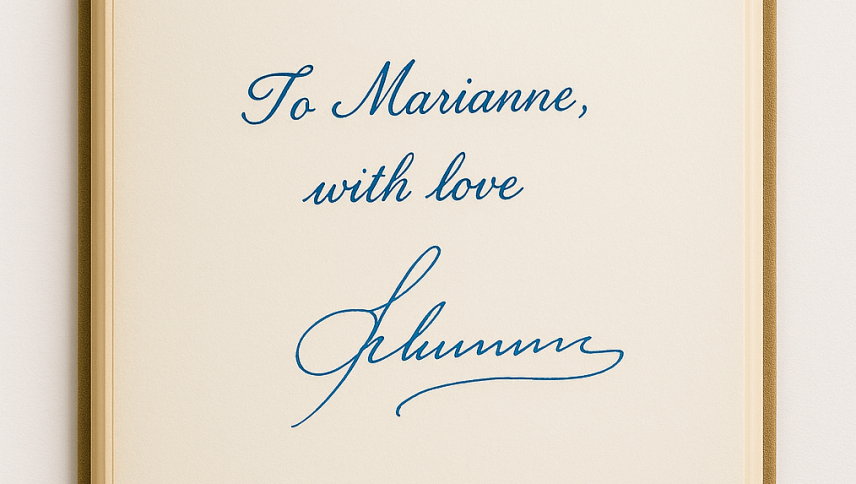

Das Buch gefällt mir. Alles, was gute Literatur ausmacht, ist da: Erzählmacht, eigener Ton, stilistisches Können, Einfallsreichtum und Denkstärke sowie, als Resultat, beste Unterhaltung. Die feldherrenhafte Position der Erzählerin ist mir fremd. Ministrierte Signierstunden wären in der Schweiz lächerlich. Die Bedeutung der Widmung hingegen setze ich auch hoch an. Weil sie ein poetischer Akt ist. Er bezeugt mit Hand, Füllfeder, Kugelschreiber oder, auch schon gesehen, Bleistift: Autorschaft.

Er erneuert den Bund. Die Dynamik des Schreibens verlebendigt die normierten Buchstaben, die fertige Signatur tritt in Resonanz mit dem eigenen Werk, das zwar nach wie vor ein Textkörper bleibt, der lebt und atmet und wohl auch antwortet, aber dennoch ein Leben lang beleidigt ist, von der Autorin in den Buchknast geschickt und jedem Menschen mit Portemonnaie ausgehändigt zu werden. Nur Leserin und Leser vermögen den Text im Dialog wieder zu befreien und glücklich zu machen. Sie treten in Resonanz mit dem ihnen gewidmeten Buch, das nicht «für alle und keinen» (Friedrich Nietzsche) ist, wie das englische Wort «Copy» für das gedruckte Exemplar insinuiert, ihr Buch ist nun sichtbar persönlich, ein Original.

Erfahren Leserin und Leser den noch unbekannten Text anders unter dem Eindruck der schwungvollen, ausladenden, ökonomischen, originellen, als banal, hässlich, überkandidelt empfundenen, unleserlichen, hingepfuschten oder kalligraphischen Schrift, die den Anfang macht? Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir nach einem Glas Champagner etwas dazu ein.

Und deshalb gesellten sich auch viele andere Menschen dazu. «Lüsterne Blicke gefielen mir, sofern sie nicht zu aufdringlich waren.», heisst es. Und dass sie die Widmungen «mit niederschmetternder Langsamkeit verfasse.» Die Erzählerin sagt nicht, die vielen anderen Menschen seien die wenig attraktiven, die einen Strahl Glamour abbekommen möchten, aber ich ahne es und sehe mich mit allen anderen Leserinnen von «Die Kunst, Champagner zu trinken» schmachtend oder genervt neben der Reihe der Hübschen stehen, die sich ihrer Majestät dezent nähern.

Das Buch gefällt mir. Alles, was gute Literatur ausmacht, ist da: Erzählmacht, eigener Ton, stilistisches Können, Einfallsreichtum und Denkstärke sowie, als Resultat, beste Unterhaltung. Die feldherrenhafte Position der Erzählerin ist mir fremd. Ministrierte Signierstunden wären in der Schweiz lächerlich. Die Bedeutung der Widmung hingegen setze ich auch hoch an. Weil sie ein poetischer Akt ist. Er bezeugt mit Hand, Füllfeder, Kugelschreiber oder, auch schon gesehen, Bleistift: Autorschaft.

Er erneuert den Bund. Die Dynamik des Schreibens verlebendigt die normierten Buchstaben, die fertige Signatur tritt in Resonanz mit dem eigenen Werk, das zwar nach wie vor ein Textkörper bleibt, der lebt und atmet und wohl auch antwortet, aber dennoch ein Leben lang beleidigt ist, von der Autorin in den Buchknast geschickt und jedem Menschen mit Portemonnaie ausgehändigt zu werden. Nur Leserin und Leser vermögen den Text im Dialog wieder zu befreien und glücklich zu machen. Sie treten in Resonanz mit dem ihnen gewidmeten Buch, das nicht «für alle und keinen» (Friedrich Nietzsche) ist, wie das englische Wort «Copy» für das gedruckte Exemplar insinuiert, ihr Buch ist nun sichtbar persönlich, ein Original.

Erfahren Leserin und Leser den noch unbekannten Text anders unter dem Eindruck der schwungvollen, ausladenden, ökonomischen, originellen, als banal, hässlich, überkandidelt empfundenen, unleserlichen, hingepfuschten oder kalligraphischen Schrift, die den Anfang macht? Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir nach einem Glas Champagner etwas dazu ein.

Diskutieren Sie mit

Login, um Kommentar zu schreiben